|

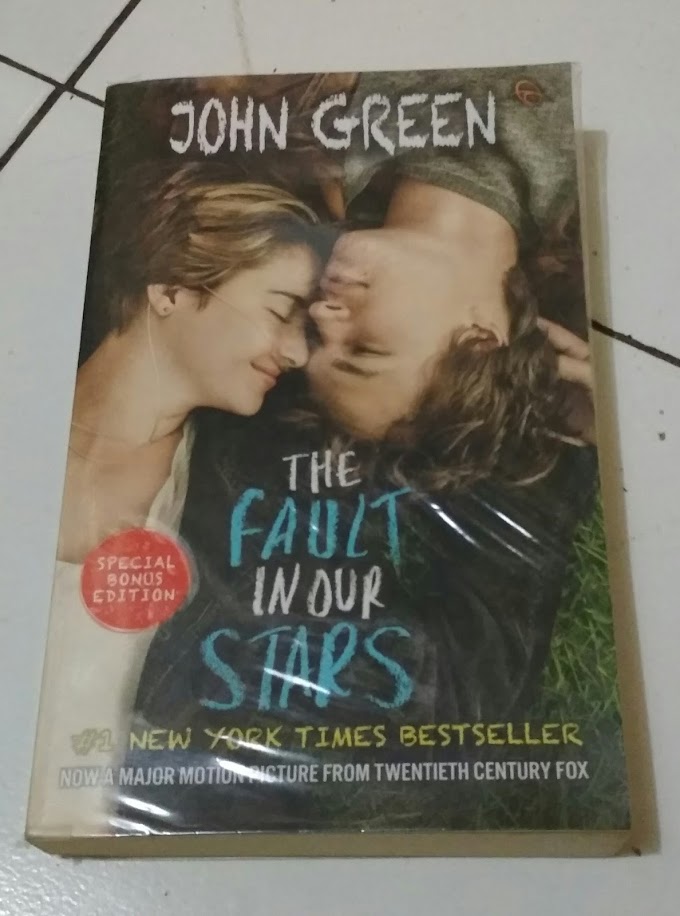

| Sumber: kumparan.com |

“Aku tidak ikut membayar iuran, bagaimana bisa ikut?”

Sako menggelengkan kepala. “Ayolah. Di sana banyak teman-teman sekolah kita. Saya yakin mereka masih mengingat kita, lalu memberi kita segelas sirup kokopandan.”

Aku tetap tidak yakin untuk hadir dalam pesta itu. Hanya aku dan Sako yang masih tersisa di sekolah setelah tadi pagi pengumuman kelulusan dikumandangkan kepala sekolah bahwa kami lulus seratus persen. Bukan waktu yang singkat mengingat ini adalah tahun keempatku berseragam putih abu-abu. Satu tahun tinggal kelas membuat aku merasa hidup di sekolah ini terlalu lama.

“Bagaimana?” tanya Sako mengagetkanku. Teman sebangkuku ini adalah tipe anak yang dapat menyentuh berbagai kalangan. Dia bermain bersama kalangan atas dan bermain dengan orang-orang pembaca komik seperti kami. Sako berprinsip tidak ingin melihat orang-orang yang ada di sekitarnya bersedih.

“Bagaimana, ya?” gumamku ragu. “Aku tidak punya keinginan pergi ke sana. Aku hanya punya rencana mengadakan pesta memasak sendiri di rumah nanti malam.”

“Bukannya kamu tinggal sendiri di rumah? Bersama siapa kamu mengadakan pesta?” tanya Sako bertubi-tubi. “Kalau masak dan makan untuk sendiri, itu bukan pesta namanya.”

Aku terdiam. Niat awalku mengadakan pesta kecil adalah mengajak Sako bergabung. Namun, sepertinya dia akan pergi ke tanah lapang.

Sako memboncengku ke toko material. Dia ingin membeli cat tembok untuk mengantisipasi dinding rumahnya dicoret-coret pelajar. “Ini yang saya tidak suka,” keluhnya. “Mereka seharusnya menyemprotkan cat di atas seragam mereka, bukan di dinding rumah saya.”

Satu tahun lalu, aku pernah melihat gerombolan pelajar sedang mencoret-coret di tembok kantor kecamatan. Mereka menuliskan julukan sekolah mereka di sana. Ada satu coretan yang familiar dan paling membekas dalam ingatanku, yaitu sebuah coretan yang berisikan reaksi Haber-Bosch. Sebuah reaksi pembuatan amonia tersebut ditorehkan dengan menggunakan cat semprot warna kuning. Coretan itu tidak pernah dihapus hingga tiga bulan sampai-sampai setiap berangkat sekolah aku selalu memandangi coretan itu sambil menghafalnya.

Sako memintaku membawa satu ember kecil cat tembok warna hitam di belakang. Dia memacu motornya dengan cepat dan meninggalkan cat di rumahnya. Lalu kami bergegas pergi ke pasar membeli bahan-bahan untuk pesta memasak nanti malam.

Barang belanjaan sudah penuh. Tidak biasanya aku membawa sayur dan bumbu-bumbu sebanyak ini. Bubuk kari, bumbu rendang, lada, dan bumbu-bumbu beraroma tajam berhasil kami dapatkan. Aku pun belum tahu ingin memasak seperti apa. Hanya berbekal kemampuan membuat masakan manusia yang dapat aku andalkan.

“Robby, kita ingin memasak apa sebenarnya?” Sako bingung dengan pesta memasak yang terkesan mendadak ini. Tanpa tujuan, tanpa banyak persiapan ini itu. Yang terpenting hanyalah: ada bahan, ada sesuatu yang disajikan.

Sambil menunggu malam, aku menonton acara reality show di televisi rumahku. Tidak benar-benar kupahami apa makna acara tersebut. Dua orang sok tahu—mengaku sebagai konsultan cinta—menolong seorang klien yang kebingungan akan jalan cintanya. Kekasih si klien ketahuan selingkuh sehingga dia marah besar. Persoalan semakin rumit setelah si klien adu mulut dengan selingkuhan kekasihnya. Padahal, mudah saja bagiku bila aku berada dalam posisi si klien. Aku pergi meninggalkan mereka berdua, lalu keesokan harinya seharian membaca buku di perpustakaan kota hingga mataku miopi.

Sako sendiri asyik membaca majalah olahraga lama. Aku lupa untuk menumpuknya di dalam kardus berisi koran dan majalah lamaku di sana dan dijual ke pembeli barang bekas. Terakhir kali aku menjual koran dan majalah bekas, aku mendapatkan uang yang cukup untuk biaya hidupku dan membayar sewa rumah selama dua bulan. Kemudian aku menyesali akan satu hal setelah ijazah SD dan SMP milikku ikut terjual.

Aku bertanya, “Kamu sudah bilang orang tuamu akan menginap di sini?” Dia hanya menganggukkan kepalanya. Kali ini sebuah novel milikku yang dia baca. Entah dari mana dia dapatkan.

“Hei, Robby,” Sako memanggilku, “bukumu ini bagus sekali. Tentang pertanian.”

“Begitulah,” aku setuju. “Itulah alasanku ingin menjadi petani.”

Dalam buku itu, kumpulan cerpen yang aku lupa apa judulnya, diceritakan seorang lelaki yang tidak punya latar belakang dalam pertanian mencoba peruntungannya di bidang itu. Bertahun-tahun dia mempelajari cara membuat komposisi pupuk yang baik, mencoba menyambungkan dua batang tanaman berbeda, hingga membedah kulit buah durian untuk mendapatkan kualitas buah terbaik. Baginya, buah durian adalah buah surga, meskipun kulitnya tidak sempurna—sehalus—buah lain.

Lelaki itu terpaksa mengeluarkan banyak uang demi eksperimen dalam hidupnya tersebut. Dalam satu bagian juga diceritakan dia sempat memakan rumput liar di hutan. Kehidupannya benar-benar sengsara demi menekuni sebuah bidang. Hingga akhirnya penantian bertahun-tahun berbuah hasil. Buah mentimun kecil muncul di atas lahan pertaniannya. Dia rawat baik-baik sampai buahnya besar. Setelah besar dia masak dan itulah buah pertama dan terakhir yang berhasil dia nikmati dari perjuangannya sebagai petani. Dia mati setelah memakan mentimun mentah-mentah, tanpa dicuci.

Aku memotong-motong sayur untuk dijadikan sup. Tidak tahu apakah bumbu dan sayuran yang aku beli di pasar ini benar atau tidak untuk memasak sup. Sako pun tidak memberi sanggahan karena dia sendiri tidak mengerti tentang memasak.

Air sudah mendidih. Aku memasukkan bumbu ke dalam panci. “Apa yang belum?” tanya Sako.

Aku menunjuk baskom berisi sayuran yang sudah dipotong-potong, lalu memasukkannya ke dalam panci.

“Aku lupa akan satu hal,” kataku teringat sesuatu.

“Apa?”

Aku bergegas berlari menuju kamar tamu. Aku menghampiri tas dan mengambil sesuatu di dalamnya dan berlari kembali ke dapur. Menyobeknya menjadi beberapa bagian kecil dan memasukkan ke dalam panci.

“ROBBY!” teriak Sako. “Apa yang kamu lakukan?”

“Aku ingin seperti petani itu,” jawabku santai. “Menikmati hasil dari buah perjuanganku.”

Sebuah ijazah SMA yang aku terima tadi pagi teraduk bersama sayuran di dalam sup. Semangkuk sup ijazah kami santap malam itu. “Bagaimana rasanya?” tanyaku pada Sako.

Sako mengoyak kertas ijazah dengan gigi taringnya dan mengunyah perlahan seperti memakan daging rusa. “Rasanya seperti diludahi guru killer.”

Sako menggelengkan kepala. “Ayolah. Di sana banyak teman-teman sekolah kita. Saya yakin mereka masih mengingat kita, lalu memberi kita segelas sirup kokopandan.”

Aku tetap tidak yakin untuk hadir dalam pesta itu. Hanya aku dan Sako yang masih tersisa di sekolah setelah tadi pagi pengumuman kelulusan dikumandangkan kepala sekolah bahwa kami lulus seratus persen. Bukan waktu yang singkat mengingat ini adalah tahun keempatku berseragam putih abu-abu. Satu tahun tinggal kelas membuat aku merasa hidup di sekolah ini terlalu lama.

“Bagaimana?” tanya Sako mengagetkanku. Teman sebangkuku ini adalah tipe anak yang dapat menyentuh berbagai kalangan. Dia bermain bersama kalangan atas dan bermain dengan orang-orang pembaca komik seperti kami. Sako berprinsip tidak ingin melihat orang-orang yang ada di sekitarnya bersedih.

“Bagaimana, ya?” gumamku ragu. “Aku tidak punya keinginan pergi ke sana. Aku hanya punya rencana mengadakan pesta memasak sendiri di rumah nanti malam.”

“Bukannya kamu tinggal sendiri di rumah? Bersama siapa kamu mengadakan pesta?” tanya Sako bertubi-tubi. “Kalau masak dan makan untuk sendiri, itu bukan pesta namanya.”

Aku terdiam. Niat awalku mengadakan pesta kecil adalah mengajak Sako bergabung. Namun, sepertinya dia akan pergi ke tanah lapang.

***

Sako memboncengku ke toko material. Dia ingin membeli cat tembok untuk mengantisipasi dinding rumahnya dicoret-coret pelajar. “Ini yang saya tidak suka,” keluhnya. “Mereka seharusnya menyemprotkan cat di atas seragam mereka, bukan di dinding rumah saya.”

Satu tahun lalu, aku pernah melihat gerombolan pelajar sedang mencoret-coret di tembok kantor kecamatan. Mereka menuliskan julukan sekolah mereka di sana. Ada satu coretan yang familiar dan paling membekas dalam ingatanku, yaitu sebuah coretan yang berisikan reaksi Haber-Bosch. Sebuah reaksi pembuatan amonia tersebut ditorehkan dengan menggunakan cat semprot warna kuning. Coretan itu tidak pernah dihapus hingga tiga bulan sampai-sampai setiap berangkat sekolah aku selalu memandangi coretan itu sambil menghafalnya.

Sako memintaku membawa satu ember kecil cat tembok warna hitam di belakang. Dia memacu motornya dengan cepat dan meninggalkan cat di rumahnya. Lalu kami bergegas pergi ke pasar membeli bahan-bahan untuk pesta memasak nanti malam.

Barang belanjaan sudah penuh. Tidak biasanya aku membawa sayur dan bumbu-bumbu sebanyak ini. Bubuk kari, bumbu rendang, lada, dan bumbu-bumbu beraroma tajam berhasil kami dapatkan. Aku pun belum tahu ingin memasak seperti apa. Hanya berbekal kemampuan membuat masakan manusia yang dapat aku andalkan.

“Robby, kita ingin memasak apa sebenarnya?” Sako bingung dengan pesta memasak yang terkesan mendadak ini. Tanpa tujuan, tanpa banyak persiapan ini itu. Yang terpenting hanyalah: ada bahan, ada sesuatu yang disajikan.

Sambil menunggu malam, aku menonton acara reality show di televisi rumahku. Tidak benar-benar kupahami apa makna acara tersebut. Dua orang sok tahu—mengaku sebagai konsultan cinta—menolong seorang klien yang kebingungan akan jalan cintanya. Kekasih si klien ketahuan selingkuh sehingga dia marah besar. Persoalan semakin rumit setelah si klien adu mulut dengan selingkuhan kekasihnya. Padahal, mudah saja bagiku bila aku berada dalam posisi si klien. Aku pergi meninggalkan mereka berdua, lalu keesokan harinya seharian membaca buku di perpustakaan kota hingga mataku miopi.

Sako sendiri asyik membaca majalah olahraga lama. Aku lupa untuk menumpuknya di dalam kardus berisi koran dan majalah lamaku di sana dan dijual ke pembeli barang bekas. Terakhir kali aku menjual koran dan majalah bekas, aku mendapatkan uang yang cukup untuk biaya hidupku dan membayar sewa rumah selama dua bulan. Kemudian aku menyesali akan satu hal setelah ijazah SD dan SMP milikku ikut terjual.

Aku bertanya, “Kamu sudah bilang orang tuamu akan menginap di sini?” Dia hanya menganggukkan kepalanya. Kali ini sebuah novel milikku yang dia baca. Entah dari mana dia dapatkan.

“Hei, Robby,” Sako memanggilku, “bukumu ini bagus sekali. Tentang pertanian.”

“Begitulah,” aku setuju. “Itulah alasanku ingin menjadi petani.”

Dalam buku itu, kumpulan cerpen yang aku lupa apa judulnya, diceritakan seorang lelaki yang tidak punya latar belakang dalam pertanian mencoba peruntungannya di bidang itu. Bertahun-tahun dia mempelajari cara membuat komposisi pupuk yang baik, mencoba menyambungkan dua batang tanaman berbeda, hingga membedah kulit buah durian untuk mendapatkan kualitas buah terbaik. Baginya, buah durian adalah buah surga, meskipun kulitnya tidak sempurna—sehalus—buah lain.

Lelaki itu terpaksa mengeluarkan banyak uang demi eksperimen dalam hidupnya tersebut. Dalam satu bagian juga diceritakan dia sempat memakan rumput liar di hutan. Kehidupannya benar-benar sengsara demi menekuni sebuah bidang. Hingga akhirnya penantian bertahun-tahun berbuah hasil. Buah mentimun kecil muncul di atas lahan pertaniannya. Dia rawat baik-baik sampai buahnya besar. Setelah besar dia masak dan itulah buah pertama dan terakhir yang berhasil dia nikmati dari perjuangannya sebagai petani. Dia mati setelah memakan mentimun mentah-mentah, tanpa dicuci.

Aku memotong-motong sayur untuk dijadikan sup. Tidak tahu apakah bumbu dan sayuran yang aku beli di pasar ini benar atau tidak untuk memasak sup. Sako pun tidak memberi sanggahan karena dia sendiri tidak mengerti tentang memasak.

Air sudah mendidih. Aku memasukkan bumbu ke dalam panci. “Apa yang belum?” tanya Sako.

Aku menunjuk baskom berisi sayuran yang sudah dipotong-potong, lalu memasukkannya ke dalam panci.

“Aku lupa akan satu hal,” kataku teringat sesuatu.

“Apa?”

Aku bergegas berlari menuju kamar tamu. Aku menghampiri tas dan mengambil sesuatu di dalamnya dan berlari kembali ke dapur. Menyobeknya menjadi beberapa bagian kecil dan memasukkan ke dalam panci.

“ROBBY!” teriak Sako. “Apa yang kamu lakukan?”

“Aku ingin seperti petani itu,” jawabku santai. “Menikmati hasil dari buah perjuanganku.”

Sebuah ijazah SMA yang aku terima tadi pagi teraduk bersama sayuran di dalam sup. Semangkuk sup ijazah kami santap malam itu. “Bagaimana rasanya?” tanyaku pada Sako.

Sako mengoyak kertas ijazah dengan gigi taringnya dan mengunyah perlahan seperti memakan daging rusa. “Rasanya seperti diludahi guru killer.”

12 Comments

itu beneran di cemplungin ?

ReplyDeletekalo beneran. salut dah wkwkwk

Aneh

ReplyDeleteKan ijazah bukan buah

Apalagi buah buahan

Pusing euy

eh! itu beneran ijazah kejual di loakan??

ReplyDeletekok setelah baca bagian akhir ijazah sma di masak jadi ragu😅

dulu waktu kelulusan aku gak merayakan apapun. Aku malah pusing mikir mau kuliah di mana? 😀

eh, fiksi ding 😅

DeleteSako ini siapanya Masako ?

ReplyDeletePesta apaan makan ijazah ? Lebih enak sup SKHUN ! Gurih!

ReplyDeletewadaw

Awalnya Sako udah keren tuh bilang, "Pesta apaan sendirian?" Terus sekarang gue juga pengin bilang, "Pesta apaan berdua doang? Wqwq."

ReplyDeleteSetelah mengetahui bahan yang dicemplungin, aing kesel. :(

Taek. Si Sako mau aja makan hasil masakannya Robby :(

ReplyDeleteBaca ini kayak bukan anak baru lulus SMA yang nulis. Kelihatan kayak orang yang punya wawasan luas karena hidup lebih lama yang nulisnya. Dan ternyata semua itu karena Robby suka baca buku iya nggak sih~ Buku adalah jendela dunia~

Sama mungkin kagum dengan anak pertanian juga sih. Anak pertanian yang dari Bengkalis kan, Rob? Unch unch.

Ini ko malah jadi pesta makan sup ijazah

ReplyDeleteWkkk walau ini fiksi, tapi ijazah dirobek dimasukin soup, sungguhlah ekstrim :))

ReplyDeleteIjazah pedas manis yes wkwkwkw

ReplyDeleteApa ijazah asem asin?

XD

Aneh bener pestanya ahhaha

Seharusnya ijazahnya di pepes aja. Aroma daun pisang yang dikukus tuh bikin bumbunya lebih meresap. Si Sako tolong bilangin suruh hidupin lampu lalu lintas lagi, F1 gak bisa tanding nih.

ReplyDeleteTerima kasih sudah membaca. Mari berbagi bersama di kolom komentar.

Emoji